![]()

Bernhard

Peter

Galerie:

Photos schöner alter Wappen Nr. 442

Haßfurt

(Landkreis Haßberge, Unterfranken)

![]()

Die Ritterkapelle (Marienkapelle) in Haßfurt, Teil (1)

Ein

Meisterwerk der Spätgotik

In Haßfurt steht im Osten der

historischen Altstadt eines der bedeutendsten und

bemerkenswertesten Baudenkmäler im östlichen Franken: Die

Ritterkapelle oder Marienkapelle. Von der Konzeption her gibt es

etwas Vergleichbares höchstens noch in Ansbach mit der

Schwanenritterkapelle, aber ohne den architektonisch

einzigartigen Rahmen. Die Ritterkapelle von Haßfurt gilt als

eines der wichtigsten spätgotischen Bauwerke des östlichen

Frankens.

Genauer: Ein Vorgängerbau wurde im 14. Jh. als Gemeindezentrum bedeutungslos, als er durch die neu erbaute Pfarrkirche ersetzt wurde. Hier entstand statt dessen mit dem Neubau ein Zentrum der Marienverehrung. Die Grundsteinlegung zum Chor erfolgte um ca. 1390, wobei der Entwurf aufgrund der Steinmetzzeichen Niklas von Schaffhausen zugeschrieben wird, das Langhaus folgte später, eine Bauinschrift auf einer Tafel an der Südseite nennt 1431 als Baubeginn. Das Gewölbe des hohen und lichten Chores wurde wahrscheinlich während der Regierungszeit des Würzburger Fürstbischofs Johann III. von Grumbach (1455–1466) geschlossen, weil sein Wappen einen Schlußstein des inneren Gewölbes ziert, und die Weihe konnte schließlich 1465 stattfinden, hier also war der gesamte Bau vollendet.

Ein

dreifacher Wappenfries

Ihre herausragende heraldische

Bedeutung erhält die Ritterkapelle im Außenbau durch den

Wappenfries, der oben über den maßwerkgeschmückten

Spitzbogenfenstern den gesamten Chor umzieht. Der Chor ist

dreijochig und wird mit drei Flächen polygonal geschlossen.

Außen wird er durch zehn schlanke Strebepfeiler gegliedert, die

durch übereinander liegende, fialenbekrönte Skulpturennischen

verziert werden. Der Fries zieht sich um den gesamten Chor. Er

ist dreiteilig aufgebaut; oben direkt unter dem Sims sind

aufrechte Schilde dicht an dicht angeordnet, wegen der Vorkragung

des Simses sind die Wappenschilde stark konkav gekrümmt, was

aber den Vorteil hat, daß man sie vom Erdboden aus relativ

authentisch wahrnehmen kann, denn das Problem ist die große

Höhe der Anbringung, ca. 20 m über dem Boden, wobei die

einzelnen Schilde kaum noch zu erkennen sind. Unter diesem oberen

Fries sind geneigte Schilde versetzt in zwei Ebenen in das

Maßwerk eingebaut. Insgesamt (mit denen im Innern) kommen 258

Schilde zusammen, außen 230 Schilde, innen nochmal 28 Wappen,

die sich zum Teil mit denen außen decken, und, weil es

Vollwappen sind, die Zuordnung erleichtern. Außen haben wir in

dem obersten Fries, wo die Schilde senkrecht dicht an dicht

angebracht sind, nach der Heideloffschen Zählung 151 Schilde

umlaufend, in der zweiten Reihe 49 und in der dritten Reihe 48

Schilde, wobei die Schilde der beiden letzten Gruppen geneigt

sind. Es sind aber tatsächlich außen keine 248 Wappen, sondern

nur 230, denn ganz links auf der Südseite und ganz rechts auf

der Nordseite fehlen im Befund insgesamt 18 Wappen im Vergleich

zu Heideloffs Zählung; zum Grund kommen wir später.

Who's who

der fränkischen Ritterschaft

Die Wappen spiegeln das

Who’s who der damaligen Ritterschaft Süddeutschlands

wieder, mit nur ganz wenigen norddeutschen Ausnahmen. Man muß

zum Verständnis des Baues hervorheben, daß das Hinterland von

Haßfurt, die Haßberge, die Heimat vieler alteingesessener

Adelsfamilien, insbesondere der Reichsritterschaft war, die in

ihrem kulturellen Zentrum Haßfurt über beträchtlichen Einfluß

verfügten und auch den Bau finanziell förderten. Es besteht

vermutlich auch ein Zusammenhang zu einer religiösen

Bruderschaft, die vom Würzburger Generalvikar und Haßfurter

Oberpfarrer Dr. Johannes Ambundii und dem Ritter Dietrich Fuchs

von Wallburg gegründet und 1406 vom Würzburger Bischof

bestätigt wurde. Diese Bruderschaft vereinte sowohl geistliche

Mitglieder als auch adelige Laien und könnte Stifter oder

zumindest Mitstifter der Ritterkapelle gewesen sein, was auch die

Konzeption und den starken Einfluß der fränkischen

Adelsfamilien erklären würde.

Die Deutungen der Wappenschilde gehen im wesentlichen auf Forschungen von Heideloff zurück, der anscheinend bei der Restaurierung einige Wappen auch in seinem Sinne "verdeutlichte", so daß der Fries nicht mehr hundertprozentig als authentisch angesehen werden kann. Zum Ausmaß kommen wir später. Die Originale wurden jedenfalls im 19. Jh. bei der Restaurierung nicht streng kopiert, so daß bei den Darstellungen der Zustand des ausgehenden 14. Jh. nicht verbürgt werden kann, obwohl man ihn hätte bewahren können, aber es war eben damals eine Zeit, in der man noch nicht von denkmalpflegerischer Originaltreue ausgehen kann.

Bauliche

Veränderungen

Später wurde die

Ritterkapelle noch einmal baulich verändert: Unter dem

Würzburger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn wurde das

Langhaus in den Jahren 1603-05 erhöht und mit einem eleganten

Kreuzrippengewölbe neu eingewölbt, was sich aber nicht

unharmonisch macht, denn die sog. "Echtergotik" fand

zwar zu einer Zeit statt, in der das Gedankengut der Renaissance

woanders blühte, ist aber von der Formensprache und die

Bevorzugung traditioneller Bauformen eine Form der Nachgotik,

eigentlich ein Anachronismus. Diese bauliche Maßnahme

beeinflußte die Statik jedoch negativ, und die Südwand drohte

immer wieder umzufallen. Interessant ist der stilistische

Gegensatz zwischen der schichten Einfachheit des Langhauses - dem

Bürger-Raum, und der kunstvollen Gliederung des Chores - Raum

des Adels. Für die Wappengalerie bedeutete diese Erhöhung, daß

die am Westgiebel des Chors entlang der Dachkante angebrachten

Wappen nun nicht mehr sichtbar waren.

Eine

gestoppte Katastrophe

Im 19. Jh. sollte die

Ritterkapelle neugotisch umgeformt werden, zum Glück ist das nur

zum Teil vollendet worden. Treibende Kräfte waren der 1853

gegründete „Verein zu Restaurierung der Ritterkapelle“

einerseits und der Architekt und "Denkmalpfleger" Carl

Alexander Heideloff andererseits. Im Stile seiner Zeit, der

romantisierenden Umformung altüberlieferter Bauwerke, sollte

auch die Ritterkapelle "idealisiert" werden. Wer

Heideloffs Werk Burg Lichtenstein auf der Schwäbischen Alb

kennt, weiß, welche Art von Romantik und Verfälschung uns hier

zum Glück erspart geblieben ist. Auch bei der Veste Coburg ließ

Heideloff seiner romantisierenden Phantasie freien Lauf, was

spätere Restauratoren wie Bodo Ebhardt mühsam wieder

zurückbauen mußten. Fakt ist, daß Heideloff noch ein ganz

anderes Verständnis von Denkmalpflege hatte als die Generationen

nach ihm. Historische Treue war ihm fremd; Erforschung und

Wiederherstellung des historischen Urzustandes war für ihn

langweilig. Heideloff war vielmehr ein Schwärmer, für den

historisches Gemäuer der Anlaß für Phantasien war, gotischer

zu bauen als die Gotik es selbst gemacht hätte. Heideloff war

ein euphorischer Begeisterter, aber er war leider auch ein von

Fachwissen unbeleckter Dilettant. Aus heutiger Sicht vernichtete

er historischen Befund und verunmöglichte nachfolgenden

Forschern die Wahrnehmung des Originals. Natürlich wurden

historische Gebäude erhalten, aber daraus wurde etwas Neues,

nach Heideloff war es einfach nicht mehr das Alte, sondern Murks.

Das ist die zweischneidige Wahrnehmung seines Tuns, einerseits

ist man ihm dankbar für die Erhaltung, andererseits verflucht

man ihn wegen seiner ganzen Artefakte weitab von historischer

Treue, und wiederum andererseits ist sein Tun selber eine

mahnende Phase in der Entwicklung der Denkmalpflege selbst.

Insbesondere sollte bei der Ritterkapelle das Langschiff zur dreischiffigen Halle erweitert werden, und am Choransatz sollten zwei mächtige Flankierungstürme entstehen, Zutaten, die rein der Phantasie Heideloffs entsprungen sind. 1856 begann er mit der Wiederherstellung des an den Außenwänden stark beschädigten Chores, z. B. geht die Maßwerkgalerie mit den überhohen Fialen über dem Wappenfries auf ihn zurück, sie ist nicht authentisch, vielmehr hat er sie an der Würzburger Marienkapelle gesehen und wollte sie hier auch haben. Heideloff war besessen von der Ritterkapelle und machte sie 1856-1865 zum Mittelpunkt seines Tuns. Passenderweise befindet sich sein Grab an der Ostseite der Ritterkapelle. Auch der aufgeblendete Maßwerkfries mit den Wappen wurde von ihm überarbeitet, wobei zu befürchten ist, daß er eher mehr als weniger dazuerfunden hat. Das wird im Detail später besprochen. Heideloff konnte aber glücklicherweise seine weiteren Ausbaupläne aufgrund heftigen Protestes nicht umsetzen, nur im Norden ist ein Stumpf einer der geplanten Türme zu sehen. Ab 1860 wurde ihm verboten, weiteres Geld für seine Phantasien auszugeben oder das Hauptschiff oder die Türme anzugehen. Und im selben Jahr wurde ihm von der Bauverwaltung in Würzburg ausdrücklich untersagt, die an der Ritterkapelle angebrachten Wappen zu verändern oder zu vermehren, leider kam diese Einsicht der Bauverwaltung zu spät, das Unheil war scon geschehen. Die schildhaltenden Engelsfiguren auf den Strebepfeilern gehen auch auf Heideloff zurück; sie gab es nicht im historischen Befund. Alles in allem ergibt sich daraus, daß der Chor der Ritterkapelle in seinem Außenbau mehr ein Werk des Historismus als der Gotik ist.

Im späten 19. Jh. kam es zu einer weiteren Restaurierung im Sinne des Historismus. Die Kirche war wieder einmal baufällig, und Bauamtsassessor Anton Dorner (1853-1917) setzte die Kirche ab 1889 instand. Mit seinen Maßnahmen wurde der historistische Stil der Kirche vollends zementiert. Auf ihn geht auch der Ersatz des bis dahin hölzernen durch einen steinernen Dachreiter zurück. Er gab dem bisher unvollendeten Turm einen Abschluß mit Helm.

Eine

weitere gestoppte Katastrophe

Das Meisterwerk war stark

gefährdet. Die Oberflächen des Mauerwerks waren stark von der

Luftverschmutzung angegriffen, statt glatter Flächen sind die

Schilde aus der Nähe leider rieselnder Brösel, weshalb die

Ritterkapelle 2006-2010 einer gründlichen Außen- und

Innenrestaurierung unterzogen wurde. 2007 war insbesondere an der

Nordseite schon deutliche Zerstörung zu sehen, Farbschichten

blätterten ab, ganze Schilde waren ihrer Farbe und manchmal auch

ihrer plastischen Details verlustig gegangen, der Sandstein war

bröselig, Algen überzogen grün das aufgrund des schadhaften

Daches feuchte Maßwerk an einigen Stellen. Ich habe hier nur

einen kleinen Teil der 2007 aus nächster Nähe aufgenommenen

Photos eingestellt, nicht zuletzt, weil viele so starke Schäden

zeigen, daß sie eher ein Bild des Jammers als der Schönheit

sind. Bis 2010 wurde die Schönheit des dreifachen Wappenfrieses

im Rahmen der gründlichen Restaurierung wieder hergestellt und

der Stein dauerhaft versiegelt und konserviert. Diese Photos

werden im jeweils unteren Teil der Kapitel gezeigt.

Aber es gab vor allem auch statische Probleme. Seit der Errichtung um 1390 wurde die Kapelle mehrfach erweitert und nach wiederholt auftretenden Schäden über die Jahrhunderte mehrmals statisch ertüchtigt, jedoch ohne durchgreifenden und nachhaltigen Erfolg, zu problematisch war der Horizontalschub aus dem Deckengewölbe, wo auch nachträglich angebrachte Pfeilervorlagen zur Aufnahme des Schubes nicht ausreichten. Nun erfolgte bei der Restaurierung eine Verdübelung mittels Stahlbetonkernen, sodaß die Einzelquerschnitte zu einem ausreichend tragfähigen Gesamtpfeiler zusammengefaßt wurden, der auch im Fundamentbereich verstärkt werden mußte. Seit Abschluß der Arbeiten 2010 erstrahlt die Ritterkapelle wieder in neuem Glanze. In diesen Kapiteln werden Vorher- und Nachher-Photos nacheinander gezeigt.

Einige

Anmerkungen zur Wappenanordnung und zu den Wappen-Zuordnungen

Die Zuordnung der Wappen

beruht im wesentlichen auf den Arbeiten und Forschungen von

Heideloff. Auch die letzte große Renovierung hat bei der

Farbgebung das Heideloffsche Werk als Richtschnur benutzt.

Dennoch müssen wir uns immer bewußt sein, daß man aufgrund des

Befundes auch anderer Meinung als Heideloff sein kann, und manche

seiner Zuordnungen sind einfach offensichtlich unzutreffend. Auch

gibt es mehrfach aufgrund des Schildbildes mehrere Möglichkeiten

der Zuordnung. Naheliegend entscheidet man sich für die regional

nächstliegende Familie, aber dies ist bereits die eigene

Interpretation und nicht notwendigerweise die historische

Absicht. Mit der Heideloffschen Interpretation und Restaurierung

sowie der Farbgebung wurden in vielen Fällen die Weichen in eine

ganz bestimmte Richtung der Interpretation gestellt und andere

Möglichkeiten aus unserem Bewußtsein verdrängt. Wir sollten

uns dessen bewußt sein, daß unsere heutige Zuordnung oft ein

Artefakt aus dem 19. Jh. ist, und daß wir keine Liste aus der

Bauzeit haben, was gemeint war.

Wie schon zur Bausubstanz gesagt, gilt auch für die Wappen, daß die Restaurierung Heideloffs so gründlich war, daß danach kaum noch eine andere Interpretation des Befundes als die seinige möglich war. Zum Glück ist die Mehrheit der Wappen eindeutig und offensichtlich korrekt interpretiert, aber eine gewisse Anzahl bleibt mehrdeutig oder diskussionswürdig, und da sollten wir immer im Hinterkopf behalten, daß die Heideloffsche Interpretation auch nur die seinige und nicht die absolute Wahrheit ist, den ursprünglichen Befund vielmehr in nicht bekanntem Maße sogar maskiert. Bei Lektüre seines Werkes beschleicht einen immer das fragwürdige Gefühl, daß da irgendwo eine Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit verläuft, aber weil er mit seiner Restaurierung Tatsachen geschaffen hat, werden wir die Wahrheit nicht mehr erfahren. Das Desaster ist, daß wir es heute nicht mehr voneinander trennen können, zumal auch die Unterlagen von damals nicht mehr existieren. Einige Wappen scheint auch nur Heideloff zu kennen, und die ganze andere Literatur nicht. Andere Passagen seines Werkes sind klar unzutreffend.

Bei der Bilanz der Heideloffschen Tätigkeit ist ein Dokument von großem Wert: Johann Octavian Salver, der schon für seine akribische Beschreibung der heraldischen Denkmäler des Würzburger Doms bekannt ist, hat im Jahr 1758 ein Wappenverzeichnis erstellt. Und davon hat sich eine Abschrift erhalten, die Salver 1783 für den damaligen Haßfurter Pfarrer Johann Michael Bucher gemacht hatte, als dieser sich mit dem Gedanken trug, die Kapelle restaurieren zu lassen. Die Idee war weniger, den Wappenfries originalgetreu wiederherstellen zu wollen, sondern aus der Liste der Adelsfamilien Adressaten für Bettelbriefe zu generieren, weil man Spenden einwerben wollte: Wer dort am Fries verewigt ist, kann ja was spenden, so die Idee. Diese Abschrift befindet sich auch heute noch im Pfarrarchiv und ist eines der wichtigsten Dokumente, anhand dessen wir das Ausmaß der Heideloffschen Veränderungen ein Jahrhundert später beurteilen können. Außerdem gibt es noch eine Zeichnung des Wappenfrieses von 1835, die im wesentlichen mit Salvers Liste übereinstimmt, was bei der hohen Qualität der Salverschen Arbeiten nicht überrascht.

Und auch bei diesem Dokument muß man sich fragen: Was ist die ursprüngliche Absicht darzustellen, was ist später hineingelesen worden? Viele Schildbilder lassen mehrere Deutungen zu, und eine Liste, die mehrere Jahrhunderte nach Anbringung der Wappen entstand, ist ihrerseits natürlich bereits eine subjektive Interpretation. Und wenn Salver sich für die eine Familie entschied, ist das zwar aufgrund des Schildbildes plausibel, aber nicht notwendigerweise richtig und der Intention des 15. Jh. entsprechend, dafür kommen Schildbilder zu häufig vor. Aber Salver hat sich wenigstens am Originalbefund orientiert und diesen interpretiert, so daß wir zwar nicht immer wissen, ob diese eine Familie ursprünglich gemeint war oder nicht, aber wir können wenigstens das vorhandene Relief daraus ermitteln. Beispiel: Wenn wir drei Hörner übereinander sehen und Farbspuren von Rot und Silber, dann kann das Weissenhorn sein. Aber es kann auch die Familie zum Jungen sein. Wir wissen es nicht. Aber wenn Salver Weissenhorn schriebe, wüßten wir, daß dort drei Hörner übereinander waren. Genauso verhält es sich mit dem silbernen Balken in Rot: Es kann das Erzherzogtum Österreich sein, aber genausogut können es die Capler von Oedheim gen. Bautz sein, und das wäre sogar regional und thematisch plausibler. Auch das wissen wir letztendlich nicht. Aber der Befund "Balken" bleibt Balken. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise als bei Heideloff, der einfach mal ändert und dazuerfindet.

Wenn man jetzt dieses historische Dokument mit der Auflistung in Heideloffs Werk "Deutsches Fürsten- und Ritteralbum der Ritterkapelle zu Hassfurt - zur Ehre Gottes und der ritterlichen Ahnen" vergleicht, so ergibt sich ein erschreckendes Bild: 1.) die usprüngliche Adelsgruppierung wurde fallengelassen, 2.) sehr viele Wappen wurden verändert, 3.) etliche Wappen wurden völlig neu dazugenommen und dafür andere rausgeworfen, und 4.) es gibt insgesamt nur 65 übereinstimmende Wappen, die inhaltlich gleich sind und sich am gleichen Platz befinden. 65 von 248, das ist ca. ein Viertel aller Wappen, die noch mit originalem Inhalt am originalen Platz sind. Das nannte Heideloff "Denkmalpflege", Schande über ihn. Als das Ausmaß dieser Umgestaltung der Bauverwaltung in Würzburg zu Ohren kam, brachte sie auch umgehend am 21.4.1860 das Verbot auf den Weg, die an der Kapelle angebrachten originalen Wappen zu verändern und auch nicht zu vermehren, aber da war es schon passiert und nicht wieder gut zu machen.

Ein Grund für den Rauswurf alter Wappen und die Aufnahme neuer Wappen war folgender: Heideloff optimierte die Idee des Pfarrers Johann Michael Bucher noch ein wenig: Von ausgestorbenen Adelsfamilien konnte man keine Spenden mehr erbitten, warum sollte man diese Wappen nicht durch solche ersetzen, die blühten und als Spender in Frage kamen? Wappen neu auf die Liste, und Bittbrief schreiben, so einfach geht das mit der Geldereinwerbung. Oder Heideloff nahm Wappen von Leuten, mit denen man zu tun hatte, um sich lieb Kind zu machen. Klingt das zu haarsträubend, um wahr zu sein? Hier die Beweise: 1.) Die uninteressante Familie der von Gögeritz verlor ihr Wappen, an die Stelle kam das Wappen der Schenk von Stauffenberg - und warum? Im Jahre 1860 war ein Schenk von Stauffenberg Vorsitzender des Adelsvereins. 2.) Die nicht mehr relevante Familie der Herren von Wildenstein verlor ihr Wappen, an die Stelle kam das Wappen der von Gumppenberg - und warum? Im Jahr 1860 war Freiherr Ludwig von Gumppenberg Sekretär des Adelsvereins. So schuf Heideloff "alternative Fakten der Geschichte". Seine Auswahl ist sowieso ziemlich fragwürdig, da sind Familien, die nie eine Rolle in der Region gespielt haben, da sind Familien, die nur Heideloff selber kennt. Und dazwischen sind allergrößte Namen gemischt, die in einer ganz anderen Liga spielen und auch sehr wenig mit der Reichsritterschaft zu tun haben, eher in natürlichem Anti-Interesse zu dieser standen. Aber es ist, wie es ist, und wir müssen mit dem leben, was Heideloff daraus gemacht hat, oder deutlicher: Unser Wahrnehmungshorizont davor ist verschlossen.

Noch nicht einmal der bauplastische Befund stimmt mit Heideloffs eigener Dokumentation überein. Ganz links im Süden fehlen zwei Wappen. Man erkennt noch den hinter dem Stützpfeiler herauskommenden Rest eines der beiden Wappen. Die Ursache war, daß die Kapelle früher nur einen hölzernen Dachreiter hatte, 1889-1890 baute man aber einen steinernen Dachreiter. Also mußten die Strebepfeiler verstärkt werden, um den stärkeren Schub durch das höhere Gewicht aufzufangen. Und durch den dickeren Strebepfeiler wurden nun die Wappen der Herren von Dachenhausen und dasjenige der Herren von Schlieffen verdeckt, ersteres teilweise, letzteres gänzlich. Selbst der Wappenschild der Schenk von Stauffenberg ist teilweise verdeckt. Diesmal kann Heideloff nichts dazu. Und ganz rechts im Norden im letzten Abschnitt vor dem Ansatz des Langhauses fehlen weitere 16 Wappen. Wie kann das sein, wo doch hier eindeutig ein vor Heideloff erbauter oktogonaler Treppenturm steht? Hat er ihn übersehen und in seinen Tagträumen die Galerie weitergehen sehen? Einzige Erklärung: Heideloff wollte diesen Treppenturm abreißen und hat selber die 16 Wappen als Fortsetzung des historischen Befundes dazuerfunden. Er hatte ja ganz andere Turmlösungen vor Augen, zu denen es glücklicherweise nicht kam. Damit ist erwiesen, daß die Heideloffsche "Dokumentation" überhaupt nicht zwischen historischem Befund und eigenen Um- und Ausbauplänen unterscheidet, nicht das Alte und Gegebene katalogisiert, sondern nur seine eigene Vision. Es ist eindeutig dazuerdichtet. Das ist nicht das, was er vorfand, sondern, das, was er vorhatte - und so was ist keine Dokumentation, sondern eine Phantasie.

Aber selbst das ist bereits eine bereinigte, gemäßigte Form seiner Phantasien: Anfangs hatte er noch die Erbauung der Ritterkapelle in die Kreuzzugszeit verlegt (wie gesagt, er war im Grunde ein völliger Dilettant) und den Deutschen Orden als Bauherrn postuliert, und er ließ anstelle alter Wappen Ordenskreuze anbringen, z. B. an dem einzelnen tiefsitzenden Wappen an der Ostwand oder über dem Südportal, wo dafür auch historische Wappen geopfert wurden. Erst als seine Kritiker ihm den Unsinn vorhielten, machte er sich eine neue, ebenso phantasievolle Theorie zu eigen: Diese Kirche sei ein Versöhnungsdenkmal für den Ausgleich zwischen den Gegenkaisern Ludwig dem Bayern und Friedrich dem Schönen. Domvikar Nikolaus Reiniger schlug angesichts dieses neuen Unfugs die Hände über dem Kopf zusammen und widerlegte ihm alles. Heideloff war schwer gekränkt. Anstelle des Ordenskreuzes auf dem tiefliegenden Ost-Schlußstein kam jedenfalls jetzt als patzige Reaktion das Wappen der von Andlau - ohne erkennbaren Bezug der elsässischen Familie zu Haßfurt, vermutlich einfach nur, weil man dafür nur die Farben des Kreuzes ändern mußte. Das Beispiel zeigt ganz gut, wie irrlichternd Heideloff arbeitete.

Schon Heideloffs Zeitgenossen erkannten diesen Frevel an der historischen Substanz, und Domvikar Nikolaus Reininger schrieb schon 1860, daß bei einer historischen Beschreibung der Wappenschilde am Chor das Salversche Verzeichnis herangezogen werden sollte und nicht die Heideloffsche Liste. All das führt dazu, daß der heutige Wappenfries, so einzigartig er auch ist, primär ein Werk des Historismus und nicht der Gotik ist. Unser Dilemma heute ist, daß wir mehr nolens als volens der Deutungshoheit Heideloffs ausgeliefert sind, weil 75% des Wappenfrieses von ihm genau so neu plaziert wurden - unter Verschwinden der originalen Substanz. Der ursprüngliche Zustand ist allenfalls anhand der Liste Salvers zu rekonstruieren, auch wenn diese Liste Jahrhunderte nach der Entstehung angefertigt worden ist. Der historische Befund ist durch die Tätigkeit Heideloffs gründlich verdorben und unrettbar verloren. Man möchte Heideloff rechts und links ohrfeigen für sein Tun, und dennoch gäbe es ohne ihn diesen Chor vielleicht gar nicht mehr. Was wir heute sehen, ist auf den ersten Blick eine der großartigsten bauplastischen Wappensammlungen, doch letztendlich auf den zweiten Blick für Forschung und Wissenschaft wertlos, weil es zu 3/4 Heideloffsche Phantasie aus der Zeit 1857-1861 ist. Und was 2006-2010 restauriert wurde, ist letztendlich der Zustand nach Heideloff, nicht der Zustand im 15. Jh., weil wir nur seine Substanz und damit auch seine Interpretation wiederherstellen können, nicht mehr das Original.

Ferner sei darauf verwiesen, daß aufgrund der Vielzahl an Wappendarstellungen hier nicht jedes Wappen in extenso insbesondere hinsichtlich seiner Varianten und Entwicklung diskutiert werden kann, eine plausible, standardisierte und in der Literatur nachgewiesene Form desselben soll bei der Beschreibung aus praktischen Gründen genügen.

Wappen des mittleren Frieses vor der Renovierung 2007 (Vorher-Zustand):

Burggrafen von Nürnberg (innerhalb eines silbern-rot gestückten Bordes in Gold ein schwarzer doppelschwänziger Löwe, rot gekrönt); von Lichtenstein (von Rot und Silber im Zackenschnitt quadriert. Helmzier zwei rote Büffelhörner, die außen, manchmal auch in den Öffnungen, mit je 3-5 Straußenfedern besteckt sind. Helmdecken rot und silbern.)

Grafen von Henneberg (in Gold auf grünem Dreiberg eine schwarze Henne mit rotem Kamm und ebensolchem Kehllappen); Grafen von Henneberg-Schleusingen (geviert, Felder 1 und 4: Geteilt, oben in Gold ein wachsender schwarzer Doppeladler, unten rot-silbern geschacht. Felder 2 und 3: in Gold auf grünem Dreiberg eine schwarze Henne mit rotem Kamm und ebensolchem Kehllappen. Helm 1: Ein roter, hermelingestulpter Hut, mit zwei schwarzen, gespreizten Rohrkolben besteckt. Helm 2: Ein rotgewandeter Frauenrumpf mit Zopf, mit Spitzhut, letzterer unten mit Krone, oben mit Pfauenfedern besteckt. Helmdecken rechts schwarz-golden, links rot-silbern)

von Gumppenberg (in Rot ein silberner Schrägbalken, belegt mit drei kleeblattförmig ausgeschlagenen grünen Seeblättern, Helmzier zwei silberne, schwarz gefleckte Büffelhörner, dazu je ein anhängendes Ohr, rot bzw. außen silbern, innen rot, Helmdecken rot-silbern); Grafen von Hanau (in Gold drei rote Sparren, Helmzier ein silberner auffliegender Schwan, rot bewehrt und gezungt, Helmdecken rot-silbern (Scheiblersches Wappenbuch) oder rot-golden).

Schenk von Limpurg, kommt zweimal vor (geviert, Feld 1 und 4: In Rot vier aufsteigende silberne Spitzen, Feld 2 und 3: In Blau 5 (3:2) aufrechte silberne Heerkolben, Helmzier zwei im Spitzenschnitt rot-silbern geteilte Büffelhörner, Helmdecken rot-silbern, Büffelhörner ggf. in de Mündung mit Fähnchen besteckt, als 2. Helmzier der goldene Schenkenbecher, derselbe auch zwischen den Hörnern als Kombinationshelmzier vorkommend); Gottfried Schenk von Limpurg, Bischof von Würzburg (Geviert: Feld 1: Fränkischer Rechen, in Rot drei aufsteigende silberne Spitzen, Feld 2: In Blau 5 (3:2) aufrechte silberne Heerkolben, Feld 3: Rennfähnlein, Feld 4: In Rot vier aufsteigende silberne Spitzen)

von Wiesenfeld (geteilt, oben ein aus der Teilung wachsender schwarzer Löwe, rot gezungt und golden bekrönt, unten von Silber und Rot geweckt (schräg geschacht), Helmzier ein wachsender schwarzer Löwe, golden gekrönt, Helmdecken schwarz-silbern, ein Geschlecht aus der Karlstadter Gegend in Unterfranken), von Hirschberg (in Silber ein roter springender Hirsch, Helmzier ein rot-silbern abwechselnd gestücktes Hirschgeweih, Geschlecht aus der Oberpfalz, Helmdecken rot-silbern)

von Finsterlohe (von Rot und Silber im einfachen Stufenschnitt geteilt. Helmzier zwei silbern-rot geteilte Büffelhörner (auch andere bekannt). Helmdecken rot-silbern. Fränkischer Uradel), Grafen von Württemberg (in Gold drei schwarze liegende Hirschstangen übereinander, Helmzier ein rotes Jagdhorn (Hifthorn) mit goldenem Band und goldenen Beschlägen, später mit drei Straußenfedern (blau-silbern-rot) im Mundloch)

von Bickenbach (In Rot zwei aus silbernen Rauten gebildete Schrägbalken bzw. zwei schrägrechts gestellte Reihen silberner Rauten, wobei sich die Rauten an den Spitzen berühren. Helmzier ein wie der Schild bez. Adlerflug, dazwischen ein silbernes sitzendes Pferd oder Hund, das Ganze sowohl auf einem Hut als auch ohne vorkommend. Helmdecken rot-silbern. Hessisches Herrengeschlecht), Voit von Rieneck (in Rot ein silberner schreitender Widder, Helmzier auf einem roten, silbern gestulpten Hut der silberne Widder schreitend, Helmdecken rot-silbern. Stammwappen des fränkischen Adels)

von Virneburg (in Gold 7 rote Wecken in zwei Reihen (4:3), Helmzier zwei schwarze, außen mit silbernen Kugeln besteckte Büffelhörner, dazwischen der Schild, Helmdecken rot-golden, rheinisches Geschlecht), von Bobenhausen (in Rot ein goldener Fuchs, der eine silberne Gans im Maul hält, Helmzier der Fuchs mit Gans wachsend, Helmdecken rot-golden; uradeliges fränkisches und schwäbisches Geschlecht).

Der restaurierte Wappenfries 2010 (Nachher-Zustand), Südseite, 1. Teil

1. Abschnitt: Südseite, erster Wandabschnitt ganz im Westen, ganz links: obere Reihe unter der Maßwerkbrüstung, von links nach rechts: Schenk von Stauffenberg (Schwaben), von Krautheim (Franken), von Welden auf Laupheim (Schwaben), von der Pfordten (Thüringen), Vogt von Hunolstein (Rheinland, Hunsrück), von Seldeneck (Franken), Markgrafen von Baden, von Rechberg zu Hohenrechberg (Schwaben), Graf von Neuffen (Schwaben), Graf von Löwenstein (Schwaben), mittlere Reihe im Blendmaßwerk, von links nach rechts: von Rotenhan (Franken), von Lichtenstein (Franken), Burggrafen von Nürnberg (Franken), untere Reihe, mit schildhaltenden Engeln als Konsolen, von links nach rechts: von Lüchau (Franken), von Plettenberg (Westfalen, Münsterland), von Castelmur (Schweiz), von Grumbach (Franken).

1. Abschnitt: Südseite, erster Wandabschnitt ganz im Westen, ganz links, Detailaufnahmen obere Reihe, linker Abschnitt, von links nach rechts: Schenk von Stauffenberg (in Silber ein roter Balken, oben und unten begleitet von einem blauen, rotgezungten Löwen, hier linksgewendet; die Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken ein silbern gestulpter, blauer Turnierhut, auf diesem zwei auswärtsgeneigte und je mit sechs schwarzen Hahnenfedern besteckte goldene Schalmeien), von Krautheim (in Silber sechs schwarze Balken; die Helmzier ist nicht bekannt), von Welden auf Laupheim (gespalten, rechts grün mit silbernem Balken, links rot und ledig; die Helmzier wären zu rot-silbernen Decken zwei mit Pfauenspiegeln besetzte Büffelhörner in den Teilungen und Farben des Schildes), von der Pfordte/Porta (in Blau eine gestürzte goldene Mondsichel; die Helmzier wäre zu blau-goldenen Decken ein Pfauenstoß).

1. Abschnitt: Südseite, erster Wandabschnitt ganz im Westen, ganz links, Detailaufnahmen obere Reihe, mittlerer Abschnitt, von links nach rechts: Vogt von Hunolstein (in Silber zwei rote Balken, begleitet von 12 (5:4:3) roten, querliegenden Schindeln; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein wachsender Mannesrumpf, wie der Schild bezeichnet), von Seldeneck (blau-silbern dreimal geteilt; die Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken ein wachsender roter, goldengehörnter Bocksrumpf oder Ziegenbocksrumpf), Markgrafen von Baden (in Gold ein roter Schrägrechtsbalken; die Helmzier wären zu rot-goldenen Decken zwei rot und golden tingierte Steinbockshörner), von Rechberg zu Hohenrechberg (in Gold zwei abgewendete rote Löwen mit verschlungenen Schwänzen; die Helmzier wäre zu rot-goldenen Decken ein wachsender goldener Hirsch mit rotem Geweih).

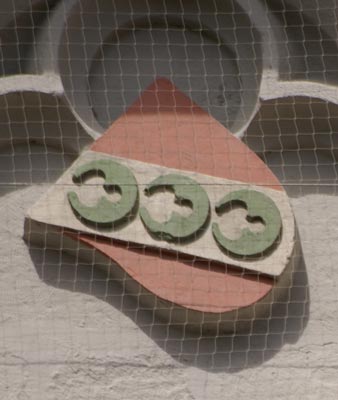

1. Abschnitt: Südseite, erster Wandabschnitt ganz im Westen, ganz links, Detailaufnahmen obere Reihe, rechter Abschnitt, von links nach rechts: Markgrafen von Baden (in Gold ein roter Schrägrechtsbalken; die Helmzier wären zu rot-goldenen Decken zwei rot und golden tingierte Steinbockshörner), von Rechberg zu Hohenrechberg (in Gold zwei abgewendete rote Löwen mit verschlungenen Schwänzen; die Helmzier wäre zu rot-goldenen Decken ein wachsender goldener Hirsch mit rotem Geweih), Grafen von Neuffen (in Rot drei silberne Jagdhörner (Hifthörner) eigentlich noch mit verschlungenem Band; die Helmzier wären zwei aufgerichtete Jagdhörner), Grafen von Löwenstein (in Silber ein auf einem goldenen, blauen (hier gewählt) oder grünen Dreiberg schreitender roter, golden gekrönter Löwe; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken auf einem goldenen, grünen oder blauen Dreiberg ein schreitender, roter, golden gekrönter Löwe).

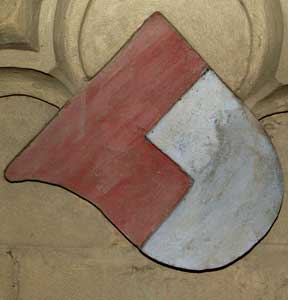

1. Abschnitt: Südseite, erster Wandabschnitt ganz im Westen, ganz links, Detailaufnahmen mittlere Reihe, linker Abschnitt, von links nach rechts: von Rotenhan (in Silber ein schrägrechter roter Wellenbalken, oben links begleitet von einem roten sechszackigen Stern; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein stehender roter Hahn), die fränkischen von Lichtenstein (von Silber und Rot im Zackenschnitt geviert; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein Paar roter Büffelhörner, außen mit einem Kamm aus silbernen Federn).

1. Abschnitt: Südseite, erster Wandabschnitt ganz im Westen, ganz links, Detailaufnahmen mittlere Reihe, rechter Abschnitt: Burggrafen von Nürnberg (innerhalb eines silbern-rot gestückten Bordes in Gold ein schwarzer doppelschwänziger Löwe, rot gekrönt; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken auf einem roten, mit Hermelin aufgeschlagenen Turnierhut der schwarze Löwe sitzend zwischen zwei rot-silbern gestückten Büffelhörnern).

1. Abschnitt: Südseite, erster Wandabschnitt ganz im Westen, ganz links, Detailaufnahmen untere Reihe, linker Abschnitt, von links nach rechts: von Lüchau/Lüchow (in Silber ein blauer Pfahl; die Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken ein schwarzer Flug, mit goldenen Blättchen belegt), von Plettenberg (blau-golden gespalten; die Helmzier wären zu blau-goldenen Decken zwei Straußenfedern, eine goldene und eine blaue).

1. Abschnitt: Südseite, erster Wandabschnitt ganz im Westen, ganz links, Detailaufnahmen untere Reihe, rechter Abschnitt, von links nach rechts: die schweizerischen von Castelmur (in Rot ein silberner Zinnenturm; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein wachsender schwarzer Steinbock), von Grumbach (in Gold ein schwarzer Mohr, der in seiner ausgestreckten rechten Hand drei rote Blumen hält, die Linke eingestemmt; die Helmzier wäre auf dem Helm mit schwarz-goldenen Decken ein schwarz-silbern geteilter Flügel).

2. Abschnitt: Südseite, zweiter Wandabschnitt von links: obere Reihe unter der Maßwerkbrüstung, von links nach rechts: von Fraunberg (angeschnitten), von Closen (Bayern), von Herbilstadt (Franken), von Gaisberg (Schwaben), von Arnstein (Franken), von Seiboldsdorf (Bayern), von Gemmingen (Schwaben), von Rechenberg (Franken), von Kamer (Bayern), Graf von Sponheim (Hintergrafschaft, Hunsrück), von Egloffstein (Franken), Kaib von Hohenstein (Schwaben), mittlere Reihe im Blendmaßwerk, von links nach rechts: Fähren von Schweinfurt (angeschnitten, Franken), von Gumppenberg (Bayern), von Wiesenfeld (Bayern), von Hirschberg (Franken), untere Reihe, mit schildhaltenden Engeln als Konsolen, von links nach rechts: von Seinsheim (Franken), von Sickingen (Rheinland), von Streitberg (Franken), von Lichtenstein (Schwaben).

2. Abschnitt: Südseite, zweiter Wandabschnitt von links, Detailaufnahmen obere Reihe, linker Abschnitt, von links nach rechts: von Closen (in Gold eine schwarze, rotbewehrte Uttenschwalbe, Stammwappen von Closen; die Helmzier wäre zu schwarz-goldenen Decken ein Paar goldener Büffelhörner, mit schwarzen Kugeln belegt), von Herbilstadt (von Silber und Rot durch Spitzenschnitt gespalten; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein beiderseits wie der Schild bezeichneter Flug), von Gaisberg (in Gold ein schwarzes gebogenes Steinbockshorn; die Helmzier wäre zu schwarz-goldenen Decken ein schwarzes, nach hinten gebogenes Steinbockshorn), von Arnstein (rot-silbern hier sechsmal geteilt; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein rot gekleideter Mannesrumpf mit einer silbernen, rot aufgeschlagenen und mit schwarzen Hahnenfedern besteckten Zipfelmütze).

2. Abschnitt: Südseite, zweiter Wandabschnitt von links, Detailaufnahmen obere Reihe, mittlerer Abschnitt, von links nach rechts: von Arnstein (rot-golden achtmal geteilt; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein rot gekleideter Mannesrumpf mit einer silbernen, rot aufgeschlagenen und mit schwarzen Hahnenfedern besteckten Zipfelmütze), von Seiboldsdorf (von Silber und Rot mit zwei Stufen schräggeteilt (Stufenschnitt), hier abweichend in Gegenrichtung; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein beiderseits von Silber und Rot schräg mit zwei Stufen geteilter Flug, rechts schräglinks, links schrägrechts), von Gemmingen (in Blau zwei goldene Balken; die Helmzier wären zu blau-goldenen Decken zwei blaue, jeweils mit zwei goldenen Spangen versehene Büffelhörner), von Rechenberg (In Rot ein goldener Rechen; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein goldener Rechen zwischen zwei roten Büffelhörnern, Varianten bekannt).

2. Abschnitt: Südseite, zweiter Wandabschnitt von links, Detailaufnahmen obere Reihe, rechter Abschnitt, von links nach rechts: von Kamer (in Silber ein rotes Beil bzw. eine rote Parte; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein silberner, mit Hermelin aufgeschlagener Hut, darauf ein rotes Beil bzw. eine rote Parte, mit der Schneide nach unten), Grafen von Sponheim, Hintergrafschaft (blau-golden geschacht; die Helmzier wäre zu blau-goldenen Decken z. B. ein Schirmbrett, ein oder zwei Pfauenstöße, kann variieren je nach Siegelquelle), von Egloffstein (in Silber Kopf und Hals eines schwarzen Bären mit roter Zunge; die Helmzier wäre zu schwarz-silbernen Decken ein wachsender schwarzer, rot gezungter Bärenkopf), Kaib von Hohenstein (in Silber drei (2:1) rot bebänderte silberne (hier blaue) Eisenhüte; die Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken ein silberner, rot bebänderter Eisenhut, mit drei silbernen Straußenfedern besteckt. Note bene: das ist eine Linie der Speth von Zwiefalten mit abweichendem Wappen, denn die Kaib führten eigentlich die drei gezähnten altmodischen Schlüssel in rotem Feld wie die Speth selbst auch, die Variante mit den drei Eisenhüten hat nur Heideloff).

2. Abschnitt: Südseite, zweiter Wandabschnitt von links, Detailaufnahmen mittlere Reihe, linker Abschnitt, von links nach rechts: von Gumppenberg (in Rot ein silberner Schrägbalken, belegt mit drei kleeblattförmig ausgeschlagenen grünen Seeblättern; die Helmzier wären zu rot-silbernen Decken zwei silberne, schwarz gefleckte Büffelhörner, dazu je ein anhängendes Ohr, rot bzw. außen silbern, innen rot), von Wiesenfeld (geteilt, oben ein aus der Teilung wachsender schwarzer Löwe, rot gezungt und golden gekrönt, unten von Silber und Rot gerautet; die Helmzier wäre zu schwarz-silbernen Decken ein wachsender schwarzer Löwe, golden gekrönt).

2. Abschnitt: Südseite, zweiter Wandabschnitt von links, Detailaufnahmen mittlere Reihe, rechter Abschnitt: von Hirschberg (in Silber ein roter springender Hirsch; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken ein rot-silbern abwechselnd gestücktes Hirschgeweih).

2. Abschnitt: Südseite, zweiter Wandabschnitt von links, Detailaufnahmen untere Reihe, linker Abschnitt, von links nach rechts: von Seinsheim (hier fünfmal blau-silbern gespalten; die Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken ein wachsender, rot mit silbernem Kragen gekleideter, bärtiger Mannesrumpf mit rotem, silbern gestulptem Hut, an dessen Spitze drei Straußenfedern in den Farben blau-silbern-blau stecken), von Sickingen (innerhalb eines roten Bordes in Schwarz fünf (2:1:2) silberne Kugeln; die Helmzier wäre ein silberner (Gruber) oder goldener (Scheiblersches Wappenbuch) Schwanenrumpf, rückwärts mit hahnenfedergezierten roten Kugeln (auch als rote Äpfel mit drei schwarzen Blättern interpretiert) besteckt; Helmdecken rot-silbern (Gruber) oder schwarz-silbern (Wappenbuch der Stadtbibliothek in Zürich) bzw. schwarz-golden oder schwarz-silbern (Rahrbach) oder schwarz-golden (Scheiblersches Wappenbuch).

2. Abschnitt: Südseite, zweiter Wandabschnitt von links, Detailaufnahmen untere Reihe, rechter Abschnitt, von links nach rechts: von Streitberg (in Rot eine silberne Sichel mit goldenem Griff, andere Farbvariationen bekannt; die Helmzier wäre zu rot-silbernen Decken die Sichel, mit meist 5 nat. Pfauenfedern besteckt), die schwäbischen von Lichtenstein (in Blau ein silberner Flügel; die Helmzier wäre zu blau-silbernen Decken ein silberner Flügel).

Literatur,

Links und Quellen:

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@50.031872,10.5117197,19.87z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@50.0318396,10.5117035,88m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Ritterkapelle auf Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ritterkapelle_Ha%C3%9Ffurt

Pfarreiengemeinschaft St. Kilian: http://ritterkapelle.hassfurt.net/ - http://ritterkapelle.hassfurt.net/sehenswertes/marienkirche - http://ritterkapelle.hassfurt.net/geschichte

Dokumentationszentrum: https://hassfurt.de/tourismus-freizeit-und-kultur/tourismus/dokumentationszentrum-historismus-und-ritterkapelle.html

Pfarreiengemeinschaft St. Kilian: https://www.pfarreihassfurt.de/

Anton P. Rahrbach, Reichsritter in Mainfranken. Zu Wappen und

Geschichte fränkischer Adelsfamilien. Bauer & Raspe Verlag -

Die Siebmacherschen Wappenbücher, die Familienwappen deutscher

Landschaften und Regionen, Band 2, 2003, ISBN 3-87947-113-4

Deutsches Fürsten- und

Ritter-Album der marianischen Ritterkapelle in Haßfurt mit

genealogischen Notizen und Vorrede, von Carl Alexander von

Heideloff, Stuttgart 1868, Verfügbar im Web als Übersicht: http://kirchenbuch.dyndns.org/index/pubbuecher/index.pl?ID=_HI1868W einzelne Seiten beginnend mit http://kirchenbuch.dyndns.org/index/pubbuecher/seite.pl?ID=_HI1868W+SEITE=a0001 und folgende

Siebmachers Wappenbücher

Hugo Gerard Ströhl, Deutsche

Wappenrolle, Reprint von 1897, Komet Verlag Köln, ISBN

3-89836-545-X

Aschaffenburger Wappenbuch

Eugen Schöler, Historische

Familienwappen in Franken, Verlag Degener 3. Aufl. 1999

Carl Alexander von Heideloff, Deutsches Fürsten- und

Ritter-Album der Marianischen Ritterkapelle in Haßfurt (1868) http://www.bsb-muenchen-digital.de/~web/web1033/bsb10333183/images/index.html

Wolfgang Jäger: Der heutige Wappenfries des Chors der

Ritterkapelle ist Historismus, Haßfurt 2022 - https://www.historischervereinlandkreishassberge.de/pdf-dateien/J%25C3%25A4ger%2520Wappenfries%2520Ritterkapelle.pdf

Annette Faber, Jürgen Lenssen: Die Ritterkapelle in Haßfurt,

Bd. 263 in der Reihe Große Kunstführer des Verlags Schnell

& Steiner, zugleich Renovatio 5 in der Schriftenreihe der

Diözese Würzburg, Verlag Schnell und Steiner, 8 S. Regensburg

2012, ISBN: 978-3-7954-2476-3

![]()

Hassfurt (Franken): Ritterkapelle (1) - Ritterkapelle (2) - Ritterkapelle (3) - Ritterkapelle (4) - Ritterkapelle (5): Westportal - Ritterkapelle (6): Wappenstein Südwand

Die Entwicklung des Württemberger

Wappens

Ein Erbstreit und

die heraldischen Folgen: das Schicksal des Limpurger Territoriums

Ortsregister Photos von Wappen - Namensregister

Zurück zur Übersicht Heraldik

©

Copyright Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2007, 2010,

2025

Impressum

![]()